خُدعة المستقلّين مرّة أخرى.. حانت لحظة المصارحة..

حدّد مكتب مجلس نواب الشعب طبقا لأحكام النظام الداخلي يوم غرة سبتمبر 2020 موعدا لجلسة التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي أعلن المكلّف بتشكيلها هشام المشيشي تركيبتها الرسمية مساء الإثنين الماضي. وهكذا تشاء الأقدار أن يكون هذا التاريخ مناسبة لإثارة جدال حول صلة سياسية لم تعد خافية، يشار إليها بالتصريح أو التلميح، بين قائد “ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم” في ليبيا سابقا، وبين رئيس الجمهورية التونسية حاليا. فمناكفة الرئيس قيس سعيد للأحزاب واتهاماته المستمرة لها وضعف صلته بقادتها والحرص مؤخرا على استبعادها من الحكومة، ونقده للنظام السياسي والانتخابي ونزوعه المفرط للحكم الرئاسي وإحالته الدائمة على إرادة الشعب والتنظم الأفقي من الدوائر المحلية الصغيرة إلى أعلى هرم السلطة، مؤشرات تحيل مباشرة على من انتهى إليه “الثائر” معمر القذافي من فرض للحكم الفردي ومنع للتعدّدية الحزبية والتنافس الديمقراطي على الحكم، باسم بعض شعارات الكتاب الأخضر على غرار ” من تحزّب خان” و”اللجان في كل مكان” و”التصعيد” بديلا عن الانتخاب. وربما بات مطلوبا تفكيك بعض الشفرات في خطاب الرئيس قيس سعيد وتوجهاته وأعماله، من أجل فهم أعمق للأزمة السياسية التي تمرّ بها تونس واستشراف مستقبل المشهد.

من حقّ رئيس الجمهورية بلا شك، ومن حقّ غيره، أن ينتقد النظام السياسي أو القانون الانتخابي، أو أداء الأحزاب، أو غير ذلك من المواضيع ذات الصلة بمشهد الحكم الذي يتربّع على قمّته، ومن حقه أن يتطلّع إلى صيغ يراها أصلح. لكن لا يحقّ له ولا لغيره تغيير الأمر الواقع دستوريا وقانونيا إلاّ عبر الآليات المشروعة في ذلك. وكثيرا ما ردّد الأستاذ سعيد أثناء “حملته التفسيرية” زمن الانتخابات، أو بعد توليه رئاسة الجمهورية، أنّ طريقه إلى التغيير وتمكين الناس من حقوقهم المشروعة، يمرّ عبر المبادرات التشريعية التي سيتولّى بلورتها وتقديمها. لكن ها هو يوشك أن ينهي السنة الأولى من عهدته الرئاسية دون أن يتقدّم بأي مشروع قانون، مع أنّ الدستور يمنحه أولوية النظر. والأغرب من ذلك سعيه إلى فرض أمر واقع جديد، بالانزلاق بالنظام السياسي من طبيعته شبه البرلمانية إلى طابع رئاسوي ومحاولته التغيير من أعلى هرم السلطة بدل الانطلاق من القاعدة الشعبية.

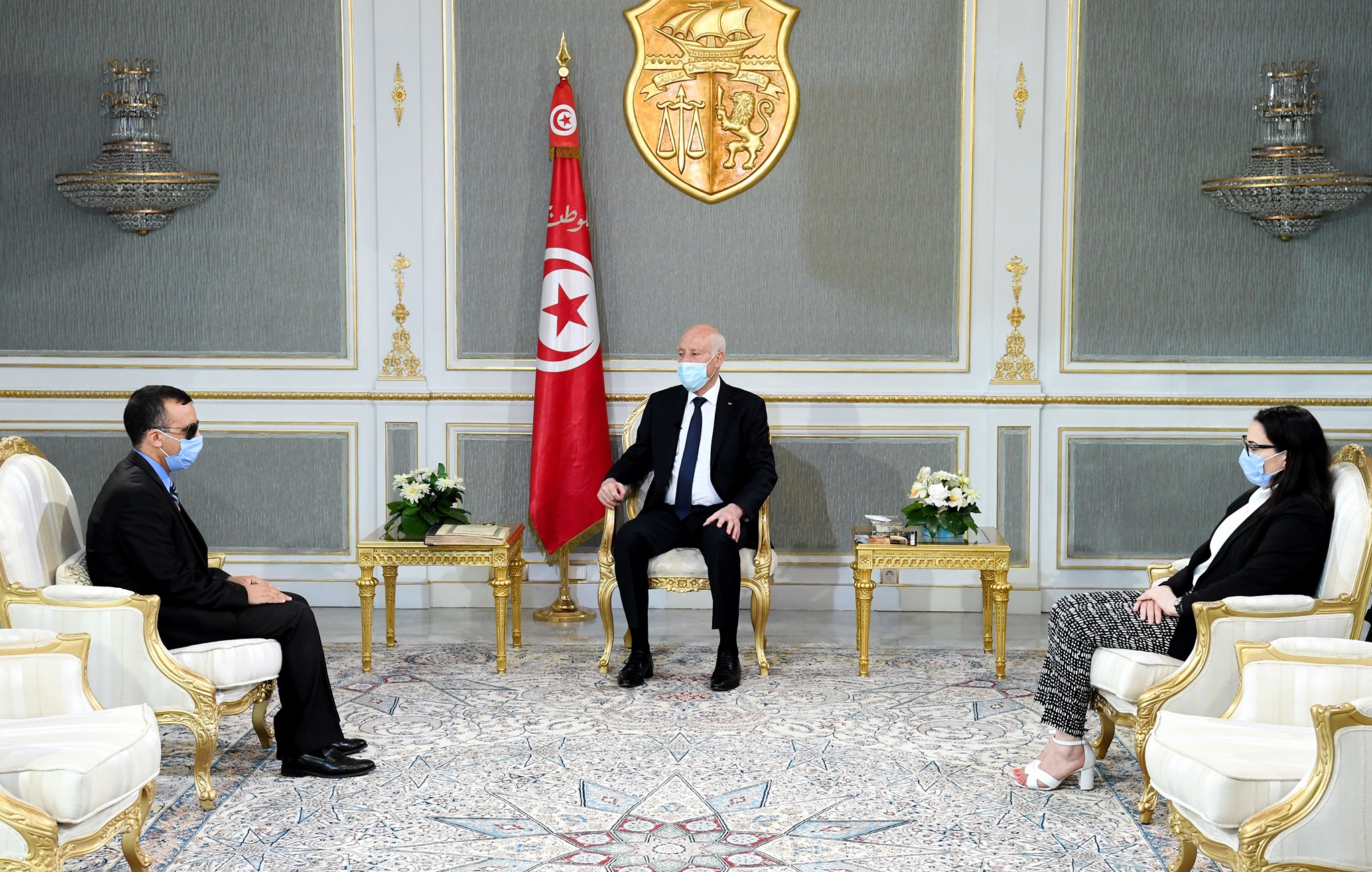

حرص الرئيس سعيد على المسك بزمام المبادرة في تشكيل الحكومة بعد فشل الحزب الفائز في الانتخابات. وقد ارتأى تأويلا غريبا لما منحه له الدستور من تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين الحكومة بعد التشاور مع الأحزاب والكتل النيابية. وبعد فشل حكومته الأولى في أقل من ستة أشهر، يصرّ على تكليف جديد متجاهلا لمقترحات الأغلبية البرلمانية وغير آبه بأوزان الكتل ومستهترا بنتائج الانتخابات المعبّرة عن الإرادة الشعبية. وهو يضع رئيس الحكومة المكلف بمقتضى الدستور، في مقام الوزير الأول في النظام الرئاسي القديم ويفرض عليه استبعاد الأحزاب والمتحزّبين ويتدخّل في تركيبة حكومته بصورة سافرة، حتى وصفت بحكومة “أصداء الرئيس” والمقربين من حاشيته.

إنّ الخطير في ما نحن بصدده هو الاستخفاف بمقتضيات الديمقراطية التي نرسي دعائمها بصعوبة، وتداعيات ذلك على المستقبل. ففي كل مرّة نجري انتخابات نقرّ بنتائجها قولا، ثمّ نسارع بالانقلاب عليها عمليّا بمنع من تمّ انتخابهم من الحكم تحت مسوّغات لا أساس ديمقراطيّ لها، وإفساح المجال لحكم من لم تفرزهم صناديق الاقتراع ولا تعويل لهم على ذلك أصلا، أو ممّن فشلوا في بناء أحزاب قادرة على التنافس، بدعوى وقف الفشل أو الإنقاذ أو ضمان الحياد أو غيرها من التعلاّت، وآخرها تجنّب اختلافات الأحزاب وعدم تفاهمها. وليس خطاب تبخيس الأحزاب السياسية والتيئيس منها، سوى وجه آخر لإضعاف الديمقراطية والعودة إلى الاستبداد والحكم الفردي. ولم نتبيّن إلى حدّ الآن بديلا معلنا وواضحا عن تعاطي السياسة دون أحزاب بالأساس، وتوزيع الحقائب الوزارية حسب نتائج الانتخابات والائتلاف الحكومي، كما هو معمول به في مختلف الديمقراطيات.

وقد كشفت التجربة القريبة بتونس أنّ من جاؤوا إلى الحكم “مستقلين” في حكومة المرحوم الباجي قايد السبسي (2011) أو المهدي جمعة (2014)، سرعان ما انضمّوا إلى أحزاب أو كوّنوا أحزابا جديدة للعمل على العودة إلى الحكم، وأنّهم لم يكونوا مستقلين عن مصالحهم الشخصية وعن دوائر أجنبية تدعمهم. ومن جهة النتائج جاءت المؤشرات سلبية وكشف “الكفاءات المستقلة” عن قصور سياسي وعن ضعف في إطار الاختصاص أيضا. وبلغة الأرقام كانت معدّلات النموّ ومؤشرات الاقتصاد في حكومة “المستقلين” أضعف ممّا سبقها في حكومتي “الترويكا الحزبية” مع الجبالي والعريض وفي ما تلاها في حكومة “التوافق” مع الشاهد.

ومن جهة أخرى كشفت تجربة الأشهر المنقضية أن الرئيس قيس سعيد، الذي جاء من خارج الأحزاب، وكان “مستقلا”، صار خصما للأحزاب وليس محايدا تجاهها. فالأحزاب التي دعّمته في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ورفعت بصورة حاسمة عدد المصوّتين له في الدور الأول، واستبشرت بفوزه واعتبرته ثورة ثانية عبر صناديق الاقتراع وقطعا مع “السيستام” وتطلّعت إلى التعاون معه لدعم المسار الديمقراطي واستكمال تحقيق أهداف الثورة، هذه الأحزاب تجد نفسها بعد أقلّ من سنة في خصومة مباشرة مع الرئيس الذي يحاول فرض حكومة من غير المتحزبين على برلمان تشكل الأحزاب أغلبيته وتمسك بقراره. وربما تنزلق الخصومة إلى مربعات أخرى أخطر. والأغرب من كل ذلك أنّ الرئيس الذي قيل أنه من خارج “السيستام” صار متّهما بتسهيل عودة “السيستام” بغير صناديق الاقتراع. وليست الاحترازات التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي عن عدد هم من أعضاء التشكيلة الحكومية المعلنة مؤخرا وعلاقاتها بالمنظومة السابقة وببعض الأحزاب القريبة منها، سوى مؤشرا قويا على ذلك. فكثير من الوزراء المقترحين باسم الكفاءة والاستقلالية هم أضعف كفاءة وأقل حيادا حتّى مقارنة بالمستقلين في الحكومة المستقيلة.

ورئيس الجمهورية المستقلّ نظريا والممنوع يالفصل 76 من الدستور من “الجمع بين مسؤوليته وأية مسؤولية حزبية”، يتخلّى عمليا عن وظيفته الدستورية باعتباره “رئيس الدولة ورمز وحدتها ” طبقا للفصل 72 من الدستور، ليصبح طرفا في المناكفات السياسية. ففي كل مناسبة يتحدّث فيها رئيس الجمهورية يثير جدالا ويستهدف أطرافا ويخلّف استياء حتى بات أقرب إلى التفرقة بين التونسيين بدل توحيدهم. بل ظهر الرئيس “معزولا” وفي تصرفات غريبة حتى في الأعياد الوطنية والدينية على غرار عيدي الجمهورية والأضحى مؤخرا. علاوة على ما يلاحظ في زيارات الرئيس للجهات من تنسيق مع من عُرفوا بمشاركتهم الفعالة في حملته الانتخابية ومن يعملون ضمن “التنسيقيات” المنسوبة له. وقد وصل الأمر إلى اقتراح أحدهم على رأس وزارة سيادية.

قد تسقط حكومة الرئيس الثانية في جلسة منح الثقة لأنّها غير مسنودة رسميا وبوضوح من أية جهة برلمانية، وقد تحفظت مختلف الكتل عن تركيبتها. وقد تقرّر الاغلبية البرلمانية تمرير الحكومة لاعتبارات موضوعية وتكتيكية لعلّ أهمها، أنّ البلاد لا تتحمّل الاستمرار تحت حكومة الفخفاخ لتصريف الأعمال، التي تعاني من شغورات حسّاسة وسمعة سيئة لرئيسها، وتصدر عنها تصرفات تدلّ على التوتّر وردود الأفعال والانتقام من المتسبّبين في إسقاطها. إضافة إلى عودة مخاطر كوفيد 19، التي أعلنت حكومة الفخفاخ الانتصار في الحرب عليه، قبل أن تضع الحرب أوزارها. ولا تتحمّل البلاد أيضا ماديا وسياسيا، المجازفة بانتخابات مبكرة، قد لا تغير من المشهد، خاصة أن القانون الانتخابي والمنظومة التشريعية ذات الصلة لم يتمّ تعديلها. وفي الحالتين لن تكون الطريق سالكة ولن نتقدم باتجاه معالجة ناجعة لمشاكلنا ذات الأولوية.

لا أشاطر كثيرا القول بأنّ “الخوف من حلّ البرلمان” سيف الرئيس المسلّط على الأحزاب حتى تزكّي حكومته. فالدستور الذي يمنحه حق تكليف رئيس الحكومة، يمنح البرلمان حق منح الثقة للحكومة وحقّ سحبها منها أو من بعض أعضائها في أيّ وقت. كما يمنح الدستور أعضاء مجلس نواب الشعب التقدّم بلائحة لإعفاء رئيس الجمهورية ضمن شروط يضبطها الفصل 88، أو إجباره على الاستقالة في حالة أخرى طبق الفصل 99. ولذلك لن يكون الحلّ في المناكفات بين المؤسسات ومعارك الصلاحيات، التي يكون حظّ الوطن ضعيفا فيها وتضيع مصالح الناس، بل الحلّ في جنوح الجميع إلى الحوار الهادئ وبناء الثقة والبحث عن التعاون بين قرطاج وباردو والقصبة وسائر مؤسسات الدولة على ما فيه خير البلاد والعباد.

محمد القوماني

*منشور بجريدة الرأي العام، العدد 170، تونس في 26 أوت 2020